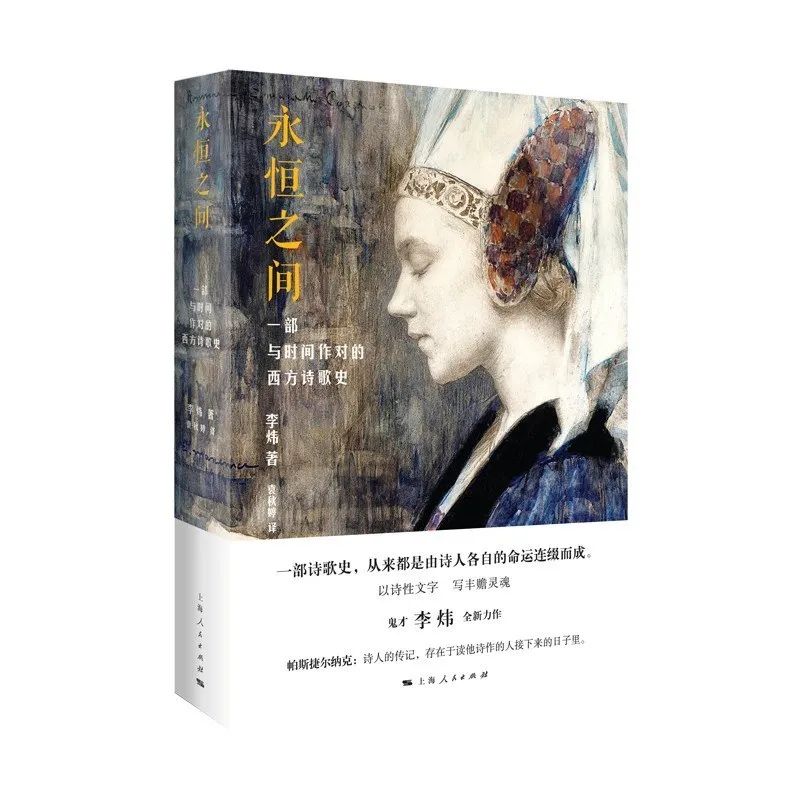

从书的目录可见,这是一部倒过来书写的诗歌史。《永恒之间》采用由人及史的方式,选取在西方诗歌发展历程中产生深远影响的诸多诗人,通过叙写他们各自的人生遭遇和精神历程,展现其所处时代的诗歌与文学风貌,由此连缀成一部纵贯三千年的诗歌简史。

全书通过“倒叙”形式,分章回溯了1930年代的西班牙语诗歌、20世纪初的法国诗歌、19世纪末的美国诗歌、普希金时期的俄语诗歌、歌德时期的德语诗歌、莎士比亚时期的英语诗歌、文艺复兴时期的意大利语诗歌、中世纪的波斯语诗歌、古罗马和希腊化时代的诗歌,以及古希腊时期的诗歌。《永恒之间》所写的,既是一部有关诗歌、有关文学的历史,也是那些肩负天才的人们在生活与历史中的沉浮遭际。

9月18日周五晚,作者李炜及评论家来颖燕、张定浩将来到思南书局诗歌店,带领读者领略四千年中西方诗歌的种种魅力。

李炜,作家。十五岁赴美学习英语、法语,并以数学成绩被芝加哥大学录取,后转至英语文学系,学习拉丁语、古希腊语。毕业后在纽约大学、新学院大学、台湾政治大学专攻意、德、俄三语。著有《永恒之间:一部与时间作对的西方诗歌史》《孤独之间:一部另类艺术史》《影像的秘密》《嫉俗》《无比的黑暗》《反调》《4444》《碎心曲》《书中书》。

来颖燕,1980年生于上海,毕业于复旦大学中文系,任职于《上海文学》杂志社。著有评论集《感受即命名》。

张定浩,1970年代生于安徽,毕业于复旦大学中文系,供职于《上海文化》杂志。著有文集《既见君子:过去时代的诗与人》《取瑟而歌:如何理解新诗》,诗集《我喜爱一切不彻底的事物》等。

* 读者入场时,请配合工作人员出示随申码、通信行程卡(微信搜索小程序或现场扫码),活动行报名成功二维码,并测量体温。为节约时间,以上请提前准备。

虽不爱用悖论,亚里士多德在《尼各马可伦理学》中却坚称:“我们发动战争,是为了在和平中度日。”

在残酷的现实中,战争并非和平的序曲,而是戏剧本身:一场堪称“人类历史”的戏剧。十九世纪普鲁士军事家毛奇如此向朋友解释:“永久的和平只是一场梦,甚至算不上美梦;战争是上帝对世界的安排不可或缺的一部分……没有战争,世界将沦丧于物质主义中。”

毛奇语出惊人不到四十年后,有人提出了更加胆大包天的看法。更加,是因为它剔除了上帝。这段文字出现在英国战地诗人欧文的一篇序言里。只可惜作者没能看到自己诗集的出版。就在停战协定仅差一周就要签好时,英国最优秀的一战诗人阵亡沙场。

死神确实喜欢玩这种带着点反讽的把戏。她的另一大癖好,是扼杀刚萌芽的奇才。欧文丧命时,年仅二十五岁。

这一招,确实高明。如此一来,欧文便不用直接让诗歌与战争挂钩,而是通过 “战争所引致的怜悯”把两者联系起来。这么做,应该是出于无奈;欧文明白诗歌的地位远远居于战争之下。当子弹横飞,炮弹炸裂,血肉四溅时,谁还在乎诗歌?

“我们既无文学,亦无好书”,普希金在二十出头时就如此断言。虽然听上去有点自命不凡,他这偏见倒是有不少人认同。比他早一代的文豪卡拉姆津就写过一篇颇具影响力的文章,题为《为何俄罗斯文才寥若晨星?》。倘若卡拉姆津提出的解决方法——模仿欧洲作家,再借鉴上流社会女士在沙龙里的机智对话——倘若这样的解决方法显得太过肤浅,甚至丢人现眼,至少他愿意正视这一问题。

文化方面的弱势,导致俄罗斯被欧洲精英拒之门外。据说,十六世纪时,神圣罗马帝国的皇帝查理五世曾揶揄道:“我用西班牙语和上帝说话,用意大利语和女人说话,用法语和男人说话,用德语和我的马说话。”

这个俏皮段子有好几个版本,在不少欧洲国家都有流传。在几乎所有版本中,德语都被贬损,或许因为它的辅音刺耳,喉音低沉,在门外汉听来难免有失大雅。相比之下,意大利语声调柔滑,如歌唱般优美,常被称为爱情之语,因此适合用来对女人说话。法语,作为欧洲宫廷当时的通用语,自然是外交语言,因此适合男人之间的交谈。至于西班牙语,查理五世把它命名为上帝之语,不仅因为他自己有西班牙血统,也是向西班牙宗教裁判所致敬。他掌权期间,旨在消灭异端的宗教法庭正开展得如火如荼。

不过,无论是查理五世的段子也好,其他版本也罢,没有一个有提及俄语;它连和畜生交流的资格都没有。原因很简单。十九世纪以前,欧洲的知识分子不会去学俄语。哪怕是受过教育的俄国人也嫌它不够时髦高尚。这便能解释,为什么当时的俄罗斯贵族之间用法语交流。这也是为什么普希金自己也是先学会了法语,才开始接触俄语。事实上,终其一生,法语都是他的交际用语。他用法语和上流社会人士聊天,用法语来追女人。更重要的是,他是通过法语译本才熟悉了莎士比亚和歌德。

他是如此依赖外语,这让他接下来的所作所为更加惊人:他替自己的祖国打造出一种新的文学语言,糅合了当时俄国人使用的两套几乎互不相容的语言体系:俄罗斯方言和教会斯拉夫语。虽然方言是老百姓的日常用语,却被认为粗鄙低俗,不适合用来写作。这么一来,文人墨客只剩下教会斯拉夫语这一选项,也就是俄罗斯东正教会的仪式语言。由于它记载了经文,自然不会随着时间而变化;它的语法和词汇在撰写经文之时就固定了下来。这也是它显得格外沉重的原因:它被大量的古语和晦涩的表达方式所拖累。尽管如此,十七世纪的俄罗斯诗人和作家依然舍不得放弃它。普希金的最大创新在于,他把灵巧、现代的“普通话”与纯正、庄重的宗教语融为一体。这种包罗万象又和谐悦耳的崭新风格被俄语作家一直沿用至今。

仅凭此举,普希金就可以在俄国文学史上享有重要地位。但也正是因为他的创新,使他难以在不讲俄语的地方受到尊重。说实话,他的诗歌根本没法译成其他语言——即使那门语言也有两种截然不同的体系可用,比方说汉语中的文言和白话。

最大的障碍在于普希金细腻的乐感。他似乎每次都能找到恰如其分的词:不仅是语义上的,还有语音上的。当然,如何用外语复制一首诗歌原本的音乐效果,是考验所有译者的难题。由于俄语的特殊性质,想要重新“奏出”一段普希金,更是难上加难。相比拥有二十一个字母的意大利语,俄语多了十二个字母。这让它在排列组合上拥有更多的可能性。所以,至少在理论上,俄语单词应该比意大利语的要短。事实恰好相反。这意味着俄语里有更多——以及更复杂——的音需要应对。倘若用“弦乐四重奏”来形容意大利语的乐感,在一名大师手里,俄语则可以像交响乐那般壮丽恢宏,而普希金毫无疑问是俄国文坛首屈一指的作曲大师。

鲜有人知,但丁在《新生》中颂扬碧翠丝之前,还为卡瓦尔坎蒂写过一首诗。后者不仅是年少诗人的良师益友,也是他的第一位伯乐。作这首诗时,但丁还是个无忧无虑的小伙子。他梦想着自己有一天,和卡瓦尔坎蒂以及另一位诗坛伙伴詹尼,一起经历一场漫长的冒险。他们每人都有一位“特殊朋友”相伴:

在这场湿梦中,“瓦娜”陪伴的是卡瓦尔坎蒂,“拉基娅”则是詹尼。至于诗人自己,他显然看上了弗洛伦萨排名第三十的那位美女。

需要补充的是,但丁曾经写过另一首诗,在诗中列出了长长的名单,一一描述了他故乡的六十大美女。虽然作品早已失传,但它想必是那种受荷尔蒙驱使的年轻诗人才会写的东西,略带诙谐,充斥情色。所以,当他幻想自己在海上有排名第三十的美女相伴时,心中浮现的毫无疑问就是这张名单。

不论这位第三十号美女是谁,她绝不是碧翠丝。但丁总是把自己口中的心上人与数字9联系在一起。正如他在《新生》中所解释的:

如果有人依照颠扑不破的真理想得更加细致入微的话,他就会发现,这个数字代表的就是她——也就是说,用类推的方式。我的意思是:数字3是9的根数,因为要想得到9,3和3相乘显然就足够了,无需用到其他数字。因此,如果说9唯一的因子是3,而奇迹的唯一因子也是3——即圣父、圣子、圣灵:三位一体——那么,这位与数字9相伴的女士,可以说她本身就是数字9,也就是说她是一个奇迹,而这个奇迹般的根数,正是深奥微妙的三位一体。

对于这么一段文字,最仁慈的说法是,但丁的确不是个数学家。尽管如此,和那个时代的不少知识分子一样(彼特拉克也包括在内),他深信数字命理学——至少,经过基督教传统过滤后的这套伪科学。这便足以解释《神曲》的结构为何从头到尾围绕着这个在信徒心目中最为神圣的3。

问题是,在但丁满心渴望搂着另一个女人驶入幸福的港湾时,照他自己在《新生》里的说法,他已经不可自拔地爱上了碧翠丝。然而,如同晚辈彼特拉克,但丁也在挚爱去世之前,就找到了终身伴侣。

此外,还有一处值得一提。但丁写诗来讨好卡瓦尔坎蒂,充分说明了后者在他生命中的重要性。最初建议他去写《新生》的,应该就是卡瓦尔坎蒂。但丁在解释为何不选用拉丁文创作时,似乎也承认写书的点子并不是自己的:“我最要好的朋友——为了他我才动笔的——和我的观点一致:这本书应该全部用方言写成。”

这立场不光大胆,还极具远见,尤其考虑到这门语言——借用彼特拉克后来的评价——“十分粗野”,但也正因如此,有着“改善提高、扩而充之的巨大空间”。可以这么说,但丁的决定——以及卡瓦尔坎蒂一开始的提议——为《神曲》的诞生铺平了道路,而《神曲》接下来几乎单枪匹马地确立了意大利文学在世界文化中的重要地位。

在古罗马文人心目中,卡利马科斯是“博学诗人”的典范。除了写诗,他还是一位大学士,供职于举世无双的亚历山大里亚图书馆。

不消说,创意与学问并不是最理想的伴侣。两者一旦结合起来,产出的作品往往只有少数几个具备足够知识和品味的读者才能领会。卡利马科斯的诗作正是如此。掉书袋成瘾的他,提到的作者和事件,即使在他那个年代也少有人知。

短短六行字,却比一本传记更深刻地捕捉了诗人的个性。前四行勾画出一个固执己见又挑剔万分的家伙。到了第五行——在看见美男子后——他那种恃才傲物的态度竟然缓和成呢喃柔情。在结尾处又突然峰回路转:叙述者的一腔痴情全是枉然。诗人的冷幽默,使得叙述者的坏脾气也不再那么惹人厌,甚至有点可亲可爱。

这些都是古罗马诗人普遍采用的伎俩。包括奥维德在内。他的诗充满了个人色彩。只不过,他没扮演吹毛求疵的学者;他最初给自己的“人设”是谈吐风趣的浪子。此外,他笔下的人物贪图的是女色。谁也没料到的是,最后这一选择会对之后的西方诗歌产生如此大的影响。在奥维德之前,情诗可以是男人写给男人的。在他之后,男人一般只写给女人。在将近两千年的岁月里,写给同性的情诗,正如同性之恋,几乎完全潜形匿迹了。

然而,数百年来——直至十九世纪末在埃及沙漠中发掘出大量珍贵的莎草纸残片——世人能读到的萨福,仅限于嵌在其他古代作家文本中的简短引言,甚至单个字词。即便在萨福的诗歌“总录”中,加入了这些在埃及发现的“篇目”,她存世的作品数量,仍旧少得可怜。

既然她在古代享有盛名,为何荷马可以完整无损地流传至今,哪怕《伊利亚特》和《奥德赛》年代更为久远(至少比萨福早一个世纪),篇幅也更长(萨福九卷诗集加起来也不及其中一部史诗的字数)?

答案其实不难推测——它是绝大多数红极一时的作家的共同宿命。随着时间的推移,读者逐渐对萨福失去了兴趣。不止如此,随着信仰的更换、风俗的改变,不少读者甚至对她产生了反感。这便是为什么,虽然她挺过了古代接二连三的技术变革,却没能越过中世纪里的重重阻碍。

就从文字的发明说起。一切大家认为值得记录的东西,都被写了下来,先是写在泥板上,而后又写在更新的莎草纸上。绝大多数口述文化时期的作品,都没能走到这一步。

接下来又出现了在构造上接近现代书籍的“册子本”。只存在于卷轴里的古代文献,自然得重新誊抄于装订成册的纸张上。由于需要耗费大量的时间和人力,大多数先前的作品,都没能重见天日。

至此为止,萨福一帆风顺,平安通过了一关又一关。到了古罗马时期,她的星光却渐渐黯了下去——尽管奥维德、卡图卢斯、贺拉斯这三位当红诗人,皆采用了最崇高的方式向她致敬:效仿她的诗歌。这只能怪她使用的伊欧里斯方言,已经没有多少人能看懂了。如果罗马上层阶级的人士想要把希腊语列入自己的成就清单,他们学的也是雅典方言:即柏拉图和亚里士多德、欧里庇得斯、埃斯库罗斯等大家的“母语”。

一旦基督教兴起——先是拿下罗马帝国,后又攻下其他地方——古典文化的来日也无多了。对于那些大权终于在手的基督徒而言,像萨福这种“异教徒”所写的诗文,不仅作不出任何有价值的贡献,还否认了他们一神论的信仰。

即便如此,对于思想开明,或仅是行事鲁莽的小众读者而言,她的诗歌仍有诱惑力。它们揭示了一个《圣经》只字未提、教会全力压制的神秘世界,满溢着惊异之美、禁忌之欲、奇妙之谈。正因如此,公元六世纪的拜占庭诗人“示默者”保罗才会如此悼念她:

听过希腊神话的人都知道,坦塔罗斯国王最终为自己的罪行受到惩罚。他被绑在一块巨石上,水从下巴边流过,却一口也喝不上,果子就悬挂在眼前,却怎么也吃不着。因此,这一典故用来形容除了述诸笔端便无处发泄的欲望,的确恰如其分。这同时还解释了为何在正式场合上为帝王歌功颂德的保罗,私底下却写了不少艳诗。

不过,让上面这首短诗充满着讽刺意味的,倒不是作者白日里的高爵显位或黑夜里的消遣方式,而是在宗教信仰一向执着的拜占庭帝国,居然会有一名高官对萨福这种异教徒顶礼膜拜。他这么做,不但冒着官场前途尽毁的风险,甚至有可能搭上性命。

难怪保罗差不多是萨福的最后一名死忠粉。到了中世纪末,文人仅知道萨福的名字。她所剩无几的作品残片,只能从其他作家的引文中读到。