周国平,这位年逾七旬的老人似乎依旧保持着创作热情。一手做哲学,一手写散文。他风格鲜明的哲理散文已经俘获了几代读者。

在人人追求精神浪漫的八十年代,向中国人重新介绍尼采让周国平一举成为了文化偶像;九十年代以后,周国平更是被冠以“平民哲学家”、“人生导师”的称号,周氏人生格言不仅吸引着中年人, 校园里也有“男生不可不读王小波,女生不可不读周国平”的传说。周国平的作品还多次被中小学语文教材和试卷选中,成为了名副其实的“国民作家”。

同时,这些年来围绕着周国平写作方式的争议也从来没有停歇。有观点质疑周国平的散文写作是在熬制“心灵鸡汤”,缺少批判精神甚至乐于迎合读者。另有观点则从专业主义的角度出发,批评周国平的哲学写作个人色彩浓重,不符合现代学术理念,作为一名哲学研究者去写散文和随笔更是“不务正业”。

哲学写作可以是怎样的?对于这个问题,周国平似乎已经做过很多思考。按他的说法,尼采语录体和格言体的写作风格显然也影响到了他的写作。

早在二十世纪初,尼采的思想已经传入中国。梁启超、蔡元培等人在日本的影响下开始译介尼采的作品。然而一个多世纪过去了,尼采在中国依旧是“最熟悉的陌生人”,读尼采的人很多,研究尼采的人却很少。从事德国哲学研究的同济大学教授孙周兴此前就谈过这个奇怪的现象,他认为最主要的原因是,尼采并非传统意义上的哲学家,他不适合于被研究。“尼采的哲学不是论证的哲学,他差不多是一种文学的和诗意的写作。”

尼采作品《查拉图斯特拉如是说》在市面上可以找到近20个中译本。部分译本(钱春绮译,生活读书新知三联书店,2014年9月;黄明嘉译,漓江出版社,2007年2月;孙周兴译,上海人民出版社,2009年5月)封面。

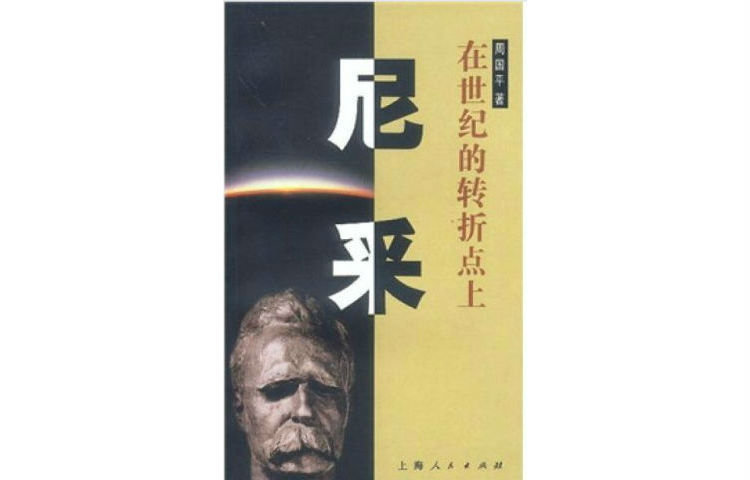

1986年,周国平写了一本《尼采:在世纪的转折点上》,向汲汲于精神食粮的年轻人重新介绍尼采。这本红极一时的畅销书与其说是尼采研究,不如说是周国平的个人宣言,响应了当时的时代精神。三十多年过去了,时代场景发上了巨大的变化。现在的年轻人很难理解那个把作为时尚的年代。但是周国平还是希望现在的年轻人多读一点尼采。因为“尼采是属于年轻人的”。

近日,周国平的《悲剧的诞生》《希腊悲剧时代的哲学》《教育何为?》《我的哲学之师叔本华》和《偶像的黄昏或怎样用锤子从事哲学思考》五本尼采译著再版,每本书的开头附上了一篇长文导读。另外两本尼采专著《尼采:在世纪的转折点上》《尼采与形而上学》也将在不久之后上市。在和新京报记者的对话中,周国平除了谈论哲学写作的方式以外,也聊到自己是如何理解尼采的哲学观,尼采的教育观对于当下又有怎样的启示。

《悲剧的诞生》《希腊悲剧时代的哲学》《教育何为?》《我的哲学之师叔本华》《偶像的黄昏或怎样用锤子从事哲学思考》等尼采译著新近再版封面。版本:新经典 北京十月文艺出版社,2019年4月。

新京报:你在导言里提到,尼采一生的思想主要有两条路径。一方面是对于生命意义的解释,另一方面是对现代文化的批判。这两条不同路径是如何在尼采的第一本著作《悲剧的诞生》中体现的?这本书在整个尼采学说当中占据了怎样的位置?

周国平:对人生意义的解释是尼采的一贯主题,是他最终走上哲学道路的动机。这一条线索贯穿了《悲剧的诞生》几乎全部的内容。《悲剧的诞生》中也有对文化的批判,但主要是针对苏格拉底的理性主义、科学乐观主义的批判。

我觉得比较重要的是,《悲剧的诞生》中的这两条线索也是尼采一生的两条主线。尼采在《悲剧的诞生》写完之后,继而发表了《不合时宜的考察》,其中包括了4篇论文,它的主题就是从各个角度展开对文化的批判。

《施特劳斯――告白者和作家》是对学者的批判,《历史学对于生活的利与弊》是对历史学的批判,《瓦格纳在拜雷特》是对艺术的批判,《我的哲学之师叔本华》是对学术化政治化哲学的批判。当然这些论文里也有对人生意义的解释,但是当时尼采思考的核心主题是对整个文化的批判。

所以用我的话来说,《悲剧的诞生》这本书是尼采思想的诞生地。虽然他后来又发展出很多其他的思想,但读者也能在《悲剧的诞生》中找到这些思想的源头。

新京报:尼采在《悲剧的诞生》中批判了苏格拉底,而在另一本著作《希腊悲剧时代的哲学》中,尼采又批判了前苏格拉底时期的哲学,比如他反对巴门尼德的学说的同时,又赞扬了赫拉克利特的学说。批判前苏格拉底哲学和尼采的后期思想存在着怎么样的关系?

周国平:尼采在后来批判西方哲学传统的时候,他的主要靶子是柏拉图。他认为西方哲学走上一条错误的道路,就是从柏拉图开始的。

柏拉图实际上是西方形而上学传统的缔造者,他把世界分成两个世界,一个是现象世界,一个是真实世界。我们生活在现象世界中,柏拉图认为这是个虚假的世界。而真实世界就是理念的世界,这是世界的本体。在柏拉图看来,世界是由一些概念组成的。

尼采认为西方哲学自此走上了一条错误的道路,这些哲学家否定了现象世界,而所谓的“真实世界”是他们虚构出来的。如果再往前追溯,这种否定现象世界的学说最早就是由巴门尼德提出的。

周国平:实际上,整个西方现代哲学都是反柏拉图的,叫作反本质主义,或者说反本体论。本体论最开始的提出者就是巴门尼德,而把这套学说变成体系就是柏拉图。

在前苏格拉底哲学家里面,尼采最喜欢的就是赫拉克利特。因为赫拉克利特跟其他哲学家不一样,其他前苏格拉底时期的哲学家都在说,这个世界背后有一个本体,有的是寻找一个物质形态,比如泰勒斯说世界的本体是“水”。有的是寻找一个抽象概念,比如巴门尼德说是存在这个概念,毕达哥拉斯说是“数”。

赫拉克利特说世界是“火”。但是尼采理解得很对,赫拉克利特说的火并不是说一种物质形态,并不是说这种物质形态是世界的本源。赫拉克利特的原话是这么说的:“世界是一团永恒的活火,按照一定的节奏燃烧,然后熄灭,然后再燃烧。”他实际上是用“火”来象征这个世界是在永恒的变化。

尼采后来的哲学也强调世界是变化而不是存在,不存在一个不变的本体,现象世界是唯一的世界。而这就是现代西方哲学的重要主题,包括后来胡塞尔的现象学,以及胡塞尔的学生海德格尔发展出来的学说,都强调现象世界背后不存在一个不变的本体。

新京报:在尼采后期的作品比如《偶像的黄昏》当中,尼采似乎从文化的批判转变为对道德的批判,可以这样理解吗?

周国平:应该说这是一种延续。我没有翻译尼采中期的作品,其实他中期的作品中对道德的批判已经非常强烈了,从《朝霞》到《快乐的科学》,尤其是《善恶的彼岸》和《道德的谱系》,《偶像的黄昏》延续了这条思路。

尼采对于道德的批判是“重估一切价值”这个命题的核心。首当其冲的就是要重估道德。用他的话来说,根本就不存在道德事实,道德无非是对现象的一种解释,道德的背后不存在一个本体的东西。柏拉图强调有一个理念世界,这个理念世界里最高的理念就是善。尼采说,不存在一个道德本体,只存在对世界的一种道德的解释。这种解释是否正确,取决于它是对生命的压抑还是对生命的解放。

他认为以往的道德解释都压抑了生命。他批判基督教重点也是批判基督教的道德,基督教的道德否定生命,所以他说“耶稣是生命的敌人”。基督教有很多对生命的否定评价,比如提倡禁欲主义,尼采认为这就是从源头上否定生命了。尼采道德批判的重点,就是用生命的标准、站在生命的立场来看一切道德的解释,看它们对生命持什么态度。

周国平:尼采说过,他并不是提倡不需要道德,人没有道德是不能生活的。《善恶的彼岸》的书名也表达了尼采对于道德的看法。“善恶的彼岸”指的是站在善恶之外来评判事物。就是说,世人的道德观念已经太强烈了,人们对什么是善,什么是恶的判断已经固化了。所以你首先要从中解脱,先别去说什么是善,什么是恶。从中解脱出来后,站在什么位置上来思考呢?

尼采说要站在宇宙和生命的位置上来看待人间的现象。从宇宙的立场上,人间的一切道德都是“瞎扯淡”,都是站不住脚的,都是没有根据的。首先要超越“善恶”,站在善恶的彼岸,然后你再回过头来,站在生命的立场上来,看看这样一种道德解释到底意味着什么。

新京报:尼采一方面对道德进行批判,同时也在建立自己的学说,比如权力意志学说,“超人”学说。尼采建立的学说或理论在哲学发展脉络中处于什么样的位置?他的这些解释是否行得通?

周国平:的确,尼采正面建构的学说,比如权力意志学说和“超人”学说,都是在否定原先的道德解释之后提出来的。我认为这些学说也是尼采站在生命的立场上思考后得到的。尼采认为不存在所谓的生命意志,因为生命已经存在了,不需要去追求生命。生命存在之后,我们需要追求的是力量,这就是他的权力意志学说。

他说的权力意志就是追求生命力量的上升和发展。一切有助于生命上升的都是好东西,压抑生命的、使生命衰弱的都是坏东西。

对于尼采提出的这些正面的解释和学说,我认为姑妄听之即可,不一定有多大价值。这些学说还是具有很高的批判价值,但在批判以后,你去树立什么,我想就是见仁见智的事情,每个人可以自己去寻求。尼采的方向是对的,就是肯定生命,以生命为立场。他说的生命不光是一个个体生命,也就是作为整体的人类的生存,怎么样让人类的生命更有活力,更加具有精神的高度。尼采的标准就是人类整体的上升。

新京报:后世不少人把德国法西斯主义的思想源头归因于尼采的学说,这样的解释是不是过时了,或者说是一种对尼采的误读?

周国平:这事本身就是一个极大的误解,或者说这是法西斯主义出于本身的需要对于尼采的曲解。因为尼采的权力意志学说谈论的是生命,谈论的是人生的意义,而不是讲现实政治。《偶像的黄昏》专门有一章明确强烈地批判了德国强权政治。

另外,我想强调一点,我不承认存在一种“超人”学说。“超人”仅仅是《查拉图斯特拉如是说》里出现过的一个概念,而且尼采明确说过,“超人”是一个比喻,是诗人的一个想象。后来解释者就把它“引申”为一个学说了,我觉得这不成立。

新京报:尼采把叔本华和瓦格纳视作自己精神上的导师,《我的哲学之师叔本华》就是尼采《不合时宜的考察》中的一篇论文。但尼采后来也对叔本华的哲学思想进行了大量的批判。你在导言中也提到,原作标题是“作为教育家的叔本华”,但其实这更像是尼采的“自我教育”。尼采和叔本华之间是一种怎样的关系?

周国平:我觉得是两个方面,一个方面是,叔本华的哲学是一种悲观哲学,那么尼采年轻时期读到叔本华的时候,就受到了很大的影响。尼采内心深处本来就有悲观的根子,从小就比较悲观,所以叔本华就强化了他对人生的悲观态度。

另一方面,尼采是一个生命力非常旺盛的人,他不甘心于悲观,他要给人生寻找意义,所以他后来一辈子都在和叔本华“打仗”。两者之间还是存在阶段性的过程,一开始尼采主要处在叔本华的影响之下,但他也在试图反抗叔本华的影响,试图给人生寻找意义,否定叔本华“人生毫无意义”这样的结论,这是从《悲剧的诞生》开始的。《悲剧的诞生》的结论就是人生的意义在一种艺术的、审美的态度之中。那个时候尼采已经开始对叔本华进行反抗了,但当时他没有明说是针对叔本华。那个时候尼采已经开始和叔本华分道扬镳了。

但是在这本书以后,尼采紧接着又写了《我的哲学之师叔本华》,对叔本华大唱赞歌。这说明尼采在30岁写这本书的时候,对叔本华还是肯定的。尼采认为作为一个哲学家来说,叔本华是一个榜样。

这个榜样主要体现在几个方面,一个就是他关注人生的意义问题,尽管他得出的结论是否定的。在他之前的德国哲学家都不关注这个问题,尼采认为哲学就应该关注人生。

第二,叔本华和时代保持了距离,他没有为这个时代服务,受这个时代的奴役,所以叔本华很孤独,不被时代所理解。

第三,叔本华不是学院派哲学家,他一生没有得到过一个学院的教职。叔本华曾经还和黑格尔打擂台,到柏林大学开课,选择了黑格尔讲课的时间做讲座,结果他的讲座上没有几个听众。后来他就放弃了在大学里面找教席的做法,一辈子就是一个没有职业的人,专心于写作,所以他和学院哲学是两码事。另外,尼采也欣赏叔本华的写作风格,他说叔本华非常诚实。

在《我的哲学之师叔本华》里,尼采没有直接批判叔本华,但他从叔本华的榜样中引申出来的大量的对哲学的看法,哲学和人生、时代以及政治的关系,这些都是尼采自己的看法,叔本华没有直接谈论这些问题。尼采仅仅是从他的榜样上面看到了叔本华是这样做的,但是叔本华自己没有这样说,尼采对此做了大量的阐述。所以我很重视这本书,因为只有这本书把尼采自己对哲学的理解讲得如此清楚。

后来,尼采对叔本华的批判就非常多了,从《快乐的科学》就对叔本华有大量的批判,那个时候主要批判叔本华的悲观主义。尼采后期哲学的一个主题就是虚无主义,他认为我们这个时代是个虚无主义时代,人们都没有信仰了,都不相信人生有什么意义了,于是浑浑噩噩地过生活。这种虚无主义的重要表现之一是叔本华哲学。尼采从这个角度对叔本华进行了很多的批判。

新京报:《教育何为》这本书的原名是“论我们教育机构的未来”,这似乎是尼采生前的未完成稿。其中他严厉地批判了德国当时的教育体制,比如尼采非常反对大学扩招,这反映了教育的功利化也是真正教育的缺失。尼采的很多观点似乎和我们当下的教育问题非常相近?

周国平:我认为是这样的。尼采对教育制度提出的问题,在当时的德国仅仅是一个苗头,在今天,这已经是大规模的现象。当然,他也不是针对中国说的,但是不幸言中。实际上这也是个世界性的趋势。

新京报:尼采批评教育沦落为谋生的手段,他持有一种精英主义的教育路线,认为教育培养的对象应该是“天才”。

周国平:尼采分得很清楚,一方面需要培养人们谋生的技能,但是这还不是教育。超出谋生的需要的部分才叫作教育。尼采对于这个问题的认识很清晰,他认为一个国家应该培养精英,一个国家或民族如果没有文化精英,它的整体文化状态就很糟糕了。

我觉得这个观点是对的,你可以看到,历史上每个时代文化的代表都是那些文化上的精英。当然,这些精英的产生不是偶然的,一定是有基础的。能够产生这么多精英,说明整个社会的文化氛围是很好的,社会文化的良好状态和教育有密切的关系。

教育要培养精英,但教育培养的不仅仅是精英。尼采有个说法,他说要“培植天才的土壤”,有的人觉得,你这么看重天才,我们都当土壤,这是贬低了我们。其实我觉得尼采的要求是对的。什么样的人才能当“天才的土壤”?庸人能当吗?一个社会有大量的优秀人才,从大量的优秀人才里才能产生天才,没有大量的优秀人才作为土壤,是产生不了天才的。所以尼采其实对我们有很高的期望,并不是贬低我们。

新京报:极少数人是天才,只有部分人有资格成为“天才的土壤”,另外一些人连这种资格都没有。尼采这样的区分有没有在对人做等级的划分?

周国平:我觉得没有。当然大家都说尼采是个贵族主义者,人是分等级的,他也有这方面的言论。但是尼采有一个观点在《我的哲学之师叔本华》中讲得很清楚:你为什么要做一个庸人呢?这是你自己不争气,你到这个人世间来只有一次机会,你为什么要戴着面具和大家一样地过日子,为什么不可以让自己变得更独特一些,更优秀一些呢?尼采认为人人都有这样的责任让自己变得更优秀。

新京报:在《教育何为》中,尼采还谈到了教育分工的弊端。在他看来,文史哲应该是不分家的,学科的分工让人成为了机器。现在也有很多人也在提倡通识教育,而全球各国大学中的人文学科也在面临衰退。尼采是否前瞻性地暗示了人文主义的危机?

周国平:可以说这两者还是有关联的。尼采提倡的是一种古希腊式的人文教育,这是尼采的教育理想。两者的共通之处在于,人文主义的衰落使人成为了科学的奴隶,人性扭曲了,真正的人文教育也就不复存在了。这可能是一个全球性的趋势,很难去扭转社会分工的精细化。

但我想,其实应该提出这样的要求。无论你的专业是什么,无论你在哪个非常专业的机构里做研究或者工作,但是作为一个人来说,你应该有一个人的基本素养。爱因斯坦就说过,好的专家只是一条训练有素的狗。你在一个狭窄的领域里面训练有素,反应非常敏捷和准确,但你一辈子只是个好工具,但你作为人的价值实现了没有?

其实我觉得像这些的大哲学家和大思想家,包括像爱因斯坦这样的大科学家,他们都有一个同样的认识,就是作为一个人来说,人是目的,你要实现人的价值,这是你生活的意义,你不能仅仅作为一个工具。

新京报:大众传媒是现在大多数人获取信息和知识的主要渠道,但是尼采非常反对,他甚至认为教育领域的各种弊病都在新闻界形成了合流。为什么尼采不喜欢现代的新闻业和大众传播?

周国平:传播媒介的发展,大众媒体的兴旺,当然有它的好处。人们可以共享更多的信息,但是确实存在问题,我认为尼采的判断是对的,因为人们对所有问题都一知半解。当时尼采对新闻主义有很多批判,在《教育何为》和《偶像的黄昏》中都谈到了这个问题。他说,支配文化的是什么人呢?以前是天才,现在是记者,记者的特点就是样样都知道一点,但是样样都一知半解。而这种风气已经影响到教育和文化了。

所以尼采说,教育的问题在新闻界合流,指的就是学术界也变成了新闻界,学者沉不下心钻研,有一点一知半解就赶快传播,好像这就是成绩,学术和文化都变得浅薄化了。尼采提到的问题在当代也很严重,现在的学术英雄都是媒体明星了,如果你在媒体上没有曝光率的话,你在学术界就是一个默默无闻的人。

新京报:尼采喜欢使用语录体的形式写作,你本人的哲学写作也倾向于散文化表达。有观点对于你这种哲学写作不以为然,他们认为这样处理哲学问题过于肤浅,甚至是在为了迎合读者的需求而熬制心灵鸡汤。另外一些人则赞同这种写作方式,比如,你的好友邓正来先生在生前就说过,哲学就应该这么写。你怎么看待不同的哲学写作?

周国平:实际上,自古以来学术写作都有两种方式。一种是所谓散文化的形式,一种是学术专著的形式。最古老的哲学写作就是散文化的形式。苏格拉底之前的哲学家,我们现在就是只能看到他们的只言片语,他们的著作基本都已经失传了,但是你可以看到这些只言片语都是警句式的,而不是学术式的表达。

柏拉图主要用对话体,有人说柏拉图创造了一种新的写作方式,“小说”。他的每篇对话都有一个场景,场景里面,他描述苏格拉底式怎样的表情和姿态,和他对话的对象是长什么样的,然后再展开对话,这完全不是学术风格的。

我认为亚里士多德是学术写作的“始作俑者”。学术写作就是从他开始的,学究气比较重。等到中世纪,圣奥古斯的《忏悔录》是学术著作吗?完全不是。充满了他自己活生生的感受。

近代的哲学无非是三大块,一个是英国,一个是法国,一个是德国哲学。你去看看这些近代哲学家,他们的作品是学术著作吗?英国的哲学家都不在大学教课,他们是业余写作者,都有自己的职业。

当然他们的作品有很强的逻辑性,条理分明,但绝对不是注重对概念的研究,或是分析研究别人的思想。他们就像和你谈话一样,把自己的想法一步一步地给你讲明白,这是英国哲学家的风格。法国哲学家都是散文化地写作,包括卢梭,伏尔泰,狄德罗,他们或者写小说,或者写散文。帕斯卡尔也是随感和语录式的,蒙田还是随笔的鼻祖。

德国的哲学就有点不一样了,德国哲学的写作是两极分化的,黑格尔就是一个严格体系的逻辑推演,也可以说带有一定的学术性。因为德国哲学家基本上都是大学教授,这样一种表达方式和思维方式和他们作为大学教授的背景是密切相关的。

但另外一端,比如叔本华和尼采,就完全不是体系和学术化的东西。叔本华的主要著作《作为意志和表象的世界》是一个体系,但他的体系和黑格尔的体系是完全不一样的。如果你去看他的书,你会发现他的写作是非常生动的,表达非常直率,明白通畅,完全不是学术论文的写法。而且他也写了很多随感式的东西。尼采就主要是语录体和格言体的写作。

所以学术化的写作主要是由于大学教授们为了他们的职业,不得已而做。我觉得从哲学真正的发展历史来说,学术化写作不是“正统”,反而是不漂亮的另类。散文式、随感式的写作却是主流。

其实我不否认研究所和大学里的哲学学者去做学术性的工作,这是有意义的。研究一个哲学家,或者研究一个概念,非常系统地谈这个问题,这也是有价值的。但是我想,至少这不应该是“一统天下”吧。

我本人不喜欢这样做,虽然我本人关于尼采的两本专著也是比较系统的,但是我喜欢用一种比较生动的写作方式,你也可以看成是一篇长篇散文,我一定要把自己的感受放进去。我不仅仅是做知识性的整理。光做知识性的整理,我觉得这是贬低了自己。就这样吧,我喜欢这样。

新京报:30年前中国掀起了一场“尼采热”,30年后,你觉得今天的年轻人为什么还需要读尼采?为什么说尼采是属于年轻人的?

周国平:无论在什么样的年代,青年都是天然的理想主义者。我说的青年,不是指年龄,而是指品格。青年的特点,一是强健的生命,二是高贵的灵魂。尼采是这样的人,我也祝愿你们成为这样的人。