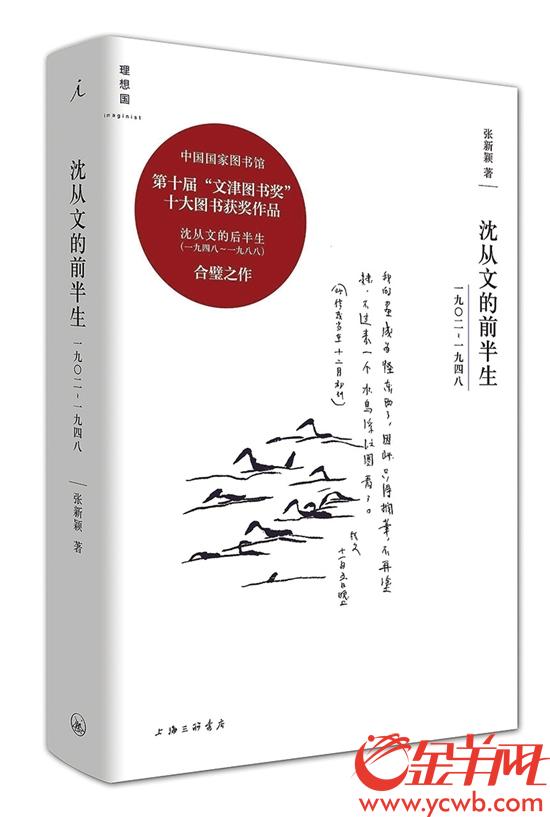

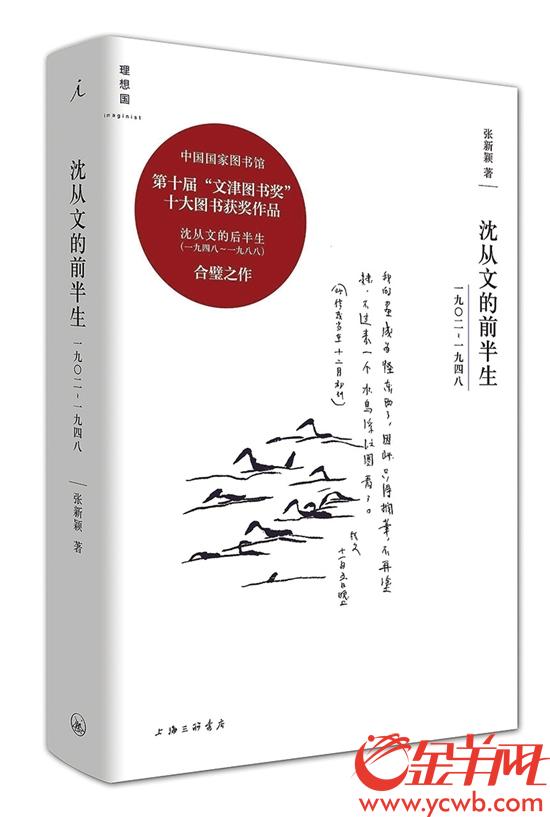

今年5月30日,沈从文先生离世30周年。一段时间,各种有关的回忆文字、文本选集或研究成果相对集中涌现,不断唤起人们对这位先以文学创作闻名于世、再凭物质文化史研究名留当代的大家更丰富的认知。其中,复旦大学教授张新颖继四年前出版《沈从文的后半生(1948-1988)》之后,又推出了专著《沈从文的前半生(1902-1948)》。

张新颖曾以《沈从文九讲》获得羊城晚报“2016花地文学榜·年度文学评论”荣誉。此次他坚持以“最大限度贴近传主文本”的独特方式,成就了其个人完整意义上的“沈从文传”,这可以说是自上世纪八十年代肇始的“沈从文研究热”以来一部集大成著作。但张新颖拒绝轻易定义任何“典型”,无论是沈从文之于跌宕起伏的20世纪中国文学史,还是他自己的文本研究之于20世纪中国文学史研究,他都强调出自“个体的力量”,而不宜冠之以普遍意义,也不存在启发或示范。他温和地说:“我是一个特别不戏剧化的人,只是慢慢理解、明白一点东西,日积月累。”

本来在《沈从文的后半生》的开篇“说明”部分,张新颖曾说,当时只从“后半生”写起,是为了避免与其他研究者“大同小异的重复工作”,但为何时隔四年又“自食其言”了呢?羊城晚报记者的专访就从这个问题开始——

张新颖:确实是“自食其言”。开始只想写“后半生”,除避免重复,也因《沈从文全集》中新见到的材料更集中在这个时期。但我在写作过程中,越来越感到,没有“前半生”,对“后半生”的理解也不会充分;等到写完,这个感受就更强烈了,后半生重新“照见”了前半生——回头再看,“前半生”见出了新的气象,让我们产生新理解。再加上很多师友鼓励,这样过了两三年,就真动笔写起《沈从文的前半生》来了。

羊城晚报:细读这本“前半生”,似乎在引述沈从文原始文字方面,不像“后半生”那么密集。您作为传记的写作者,仍然是藏在后面的吗?

张新颖:“前半生”因为有较多大家相对熟悉的内容,但不能不写,否则这个传记就不完整了,但也用不着像“后半生”那样密密麻麻地写,所以确实有些地方我是有意简写的。但整体上的写法和宗旨,与“后半生”差不多。

传记作者最重要的责任是写传主,不是表现自己,应该令读者被传主所吸引。当然不可能没有写作者自己,最简单的道理,不同的写作者写同一个传主也会不一样;但这个“自己”并不需要直接站到舞台上。

张新颖:这本“前半生”中关于抗战之后的沈从文的章节,那十多年的痛苦时期,是我着意要写的。这也是写这本“前半生”的重要原因,一般读者更熟悉的只是抗战之前的沈从文。

沈从文从青年时代、北京写作开始确立的自我,是以个人开创文学事业、找到出路为宗旨,在上世纪30年代他就达到了。但当他获得成功,拥有了显著的文坛地位、有很多人关注时,沈从文会想得更多。30年代中后期、抗战前后,沈从文开始从新文学的前途命运高度来关心人民、社会、国家、民族的前途,这时旧的那个自我就不够用了。他很痛苦,面对非常多的众多问题,又执著地要从自己的生命经验出发寻找改造中国的道路,所以不断针对现实问题去发言、跟人论争……这第二次“自我确立”的过程,充满了与现实社会的矛盾,确立不得、解决不了,他痛苦的最高潮就是濒于发疯、自杀,自杀不成才慢慢转弯。

羊城晚报:也就是说,沈从文直到后来改行、在另一条路上坚韧向前,才真正完成了他开始于上世纪40年代的第二次自我确立?

张新颖:可以这样说。过去的传记当然也涉及沈从文的四十年代,出于各种原因所以不太详细。但我觉得一个生命遭遇了巨大痛苦,一定是很重要的一个阶段,如果不好好写出来,等于将他生命中很重要的一些元素抛弃掉了。这个阶段沈从文不是遇到文学创作的瓶颈,而是被各种问题缠住了,没有余力去创作,他觉得有比写小说更重要的问题。

羊城晚报:您认为沈从文到底是在什么时候彻底熄灭了文学创作的心、转而全力从事物质文化史的研究?

张新颖:沈从文一直没有熄灭文学创作的心,只是不再写了,但一直心有不甘。他把精力全盘转到从事杂文物和物质文化史研究上来,应该是到历史博物馆之后。

羊城晚报:有评论认为您这两本传记连起来看,如果撇开学术著作的“非虚构”,从某种意义上可以认为是一部“成长小说”?

张新颖:我当然不便以此自诩,但很喜欢这个说法。我用的材料非常严格,每一条都经得起检验,从这个意义上说这当然是历史、传记写作,但如果将这些实际发生过的材料当作情节,说成是一部有关沈从文的成长小说,也很好!

一般人看作家传记,对传主都会有一定了解或看过作家的作品,我们看小说一般对主人公是完全不了解的,但还是可以津津有味地看下去。如果你并没有读过沈从文的作品,单来看他的传记,却完全不掩其精彩!他的作品今天还经得起阅读,他的人生特别完整。因为他在1949年后不再创作,通常人们觉得沈从文的人生是残缺而有遗憾的,但随着他后半生的经历被梳理,其实沈从文是用另外一种方式来坚持自己的信念,从生命完成度来说,他比很多作家都更完整。沈从文的生命本身就是一个大的作品,我就是把这个作品呈现出来。

羊城晚报:在这本“前半生”当中,您披露了一些之前传记中难以详见的素材,例如关于沈家九妹的病况、沈从文几次情感上的“发炎”和“偶然”……有些看上去貌似“八卦”,但都是沈从文研究史料的新发现。

张新颖:最近二三十年来,沈从文本人的资料、他所交往的人的资料都大量出现,对研究起到了很大的作用。大家喜欢谈论沈从文,至少对传记作者来说,他生命中发生过的事我不能回避,但我也不能乱说。

我既不回避也不渲染,材料使用上一定要慎重。比如朱自清昆明时期的日记里提到“从文有恋爱故事”,很多人就从这句话来生出许多猜测。其实他们没读懂,这句话之前还提了一句“玉龙堆四号人物”,是以住处代指人物,暗指高韵琇(青子),即与沈从文几年前的一段情感为同一女主角。这确实不能添油加醋,靠想象、发明更不行。

张新颖:一般现代作家的作品现在年轻人还喜欢看的不多了,沈从文是其中之一,从每年自愿选写相关论文的人数上也可看出。很多年来,我都上一门关于沈从文的课,很高兴能引起学生读他作品的兴趣,同时也从他们的阅读理解中得到不少启发。这门课的期末论文,我很有兴趣看,常常发现自己没有想到的东西。我觉得老师不要把经典之类强加给学生,要能打开一扇门,要他们自己去发现里面的意义。

张新颖:是的,增补的工作一直有收获。我前年曾联系过沈从文先生的儿子沈虎雏先生,他在编全集的补遗,当时都已编到了900多页,他父亲不连贯的手稿、文字残片还有一麻袋,也在整理。

张新颖:因为研究沈从文的书得到大家的注意,我当然也高兴。我不愿意承认自己是沈从文研究专家,这既不是谦虚,也不是骄傲,不是故作姿态,而是不愿意被定义,特别是不能画地为牢。人应该是一个敞开的状态,这也是我研究沈从文得到的很好的教育。

张新颖:接下来我会出一本小书,就是最近,在译林出版社出《九个人》。这九个人是沈从文、黄永玉、贾植芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤、李霖灿、熊秉明。除了沈从文,其他几位大致可以看作一代人——出生在一九一年代至二年代前几年之间,到三、四年代已经成长或成熟起来。他们不同于开创新文化的一代,也不同于之后的一代或几代,其区别性的深刻特征在于,他们是新文化晨曦之际——这个短暂的历史时段非常重要——的儿女,带着这样的精神血脉和人格底色,去经历时代的动荡和变化,经历各自曲折跌宕的人生。这九个人的故事,自然交织进二十世纪中国的大故事;与此同时,却并未泯然其中。他们是那么一些难以抹平的个体,不只是属于大故事的动人篇章,更是独自成就的各个人的故事。

今年5月30日,沈从文先生离世30周年。一段时间,各种有关的回忆文字、文本选集或研究成果相对集中涌现,不断唤起人们对这位先以文学创作闻名于世、再凭物质文化史研究名留当代的大家更丰富的认知。其中,复旦大学教授张新颖继四年前出版《沈从文的后半生(1948-1988)》之后,又推出了专著《沈从文的前半生(1902-1948)》。

张新颖曾以《沈从文九讲》获得羊城晚报“2016花地文学榜·年度文学评论”荣誉。此次他坚持以“最大限度贴近传主文本”的独特方式,成就了其个人完整意义上的“沈从文传”,这可以说是自上世纪八十年代肇始的“沈从文研究热”以来一部集大成著作。但张新颖拒绝轻易定义任何“典型”,无论是沈从文之于跌宕起伏的20世纪中国文学史,还是他自己的文本研究之于20世纪中国文学史研究,他都强调出自“个体的力量”,而不宜冠之以普遍意义,也不存在启发或示范。他温和地说:“我是一个特别不戏剧化的人,只是慢慢理解、明白一点东西,日积月累。”

本来在《沈从文的后半生》的开篇“说明”部分,张新颖曾说,当时只从“后半生”写起,是为了避免与其他研究者“大同小异的重复工作”,但为何时隔四年又“自食其言”了呢?羊城晚报记者的专访就从这个问题开始——

确实是“自食其言”。开始只想写“后半生”,除避免重复,也因《沈从文全集》中新见到的材料更集中在这个时期。但我在写作过程中,越来越感到,没有“前半生”,对“后半生”的理解也不会充分;等到写完,这个感受就更强烈了,后半生重新“照见”了前半生——回头再看,“前半生”见出了新的气象,让我们产生新理解。再加上很多师友鼓励,这样过了两三年,就真动笔写起《沈从文的前半生》来了。

细读这本“前半生”,似乎在引述沈从文原始文字方面,不像“后半生”那么密集。您作为传记的写作者,仍然是藏在后面的吗?

“前半生”因为有较多大家相对熟悉的内容,但不能不写,否则这个传记就不完整了,但也用不着像“后半生”那样密密麻麻地写,所以确实有些地方我是有意简写的。但整体上的写法和宗旨,与“后半生”差不多。传记作者最重要的责任是写传主,不是表现自己,应该令读者被传主所吸引。当然不可能没有写作者自己,最简单的道理,不同的写作者写同一个传主也会不一样;但这个“自己”并不需要直接站到舞台上。

这本“前半生”中关于抗战之后的沈从文的章节,那十多年的痛苦时期,是我着意要写的。这也是写这本“前半生”的重要原因,一般读者更熟悉的只是抗战之前的沈从文。沈从文从青年时代、北京写作开始确立的自我,是以个人开创文学事业、找到出路为宗旨,在上世纪30年代他就达到了。但当他获得成功,拥有了显著的文坛地位、有很多人关注时,沈从文会想得更多。30年代中后期、抗战前后,沈从文开始从新文学的前途命运高度来关心人民、社会、国家、民族的前途,这时旧的那个自我就不够用了。他很痛苦,面对非常多的众多问题,又执著地要从自己的生命经验出发寻找改造中国的道路,所以不断针对现实问题去发言、跟人论争……这第二次“自我确立”的过程,充满了与现实社会的矛盾,确立不得、解决不了,他痛苦的最高潮就是濒于发疯、自杀,自杀不成才慢慢转弯。

也就是说,沈从文直到后来改行、在另一条路上坚韧向前,才真正完成了他开始于上世纪40年代的第二次自我确立?

可以这样说。过去的传记当然也涉及沈从文的四十年代,出于各种原因所以不太详细。但我觉得一个生命遭遇了巨大痛苦,一定是很重要的一个阶段,如果不好好写出来,等于将他生命中很重要的一些元素抛弃掉了。这个阶段沈从文不是遇到文学创作的瓶颈,而是被各种问题缠住了,没有余力去创作,他觉得有比写小说更重要的问题。

沈从文一直没有熄灭文学创作的心,只是不再写了,但一直心有不甘。他把精力全盘转到从事杂文物和物质文化史研究上来,应该是到历史博物馆之后。

有评论认为您这两本传记连起来看,如果撇开学术著作的“非虚构”,从某种意义上可以认为是一部“成长小说”?

我当然不便以此自诩,但很喜欢这个说法。我用的材料非常严格,每一条都经得起检验,从这个意义上说这当然是历史、传记写作,但如果将这些实际发生过的材料当作情节,说成是一部有关沈从文的成长小说,也很好!一般人看作家传记,对传主都会有一定了解或看过作家的作品,我们看小说一般对主人公是完全不了解的,但还是可以津津有味地看下去。如果你并没有读过沈从文的作品,单来看他的传记,却完全不掩其精彩!他的作品今天还经得起阅读,他的人生特别完整。因为他在1949年后不再创作,通常人们觉得沈从文的人生是残缺而有遗憾的,但随着他后半生的经历被梳理,其实沈从文是用另外一种方式来坚持自己的信念,从生命完成度来说,他比很多作家都更完整。沈从文的生命本身就是一个大的作品,我就是把这个作品呈现出来。

在这本“前半生”当中,您披露了一些之前传记中难以详见的素材,例如关于沈家九妹的病况、沈从文几次情感上的“发炎”和“偶然”……有些看上去貌似“八卦”,但都是沈从文研究史料的新发现。

最近二三十年来,沈从文本人的资料、他所交往的人的资料都大量出现,对研究起到了很大的作用。大家喜欢谈论沈从文,至少对传记作者来说,他生命中发生过的事我不能回避,但我也不能乱说。我既不回避也不渲染,材料使用上一定要慎重。比如朱自清昆明时期的日记里提到“从文有恋爱故事”,很多人就从这句话来生出许多猜测。其实他们没读懂,这句话之前还提了一句“玉龙堆四号人物”,是以住处代指人物,暗指高韵琇(青子),即与沈从文几年前的一段情感为同一女主角。这确实不能添油加醋,靠想象、发明更不行。

一般现代作家的作品现在年轻人还喜欢看的不多了,沈从文是其中之一,从每年自愿选写相关论文的人数上也可看出。很多年来,我都上一门关于沈从文的课,很高兴能引起学生读他作品的兴趣,同时也从他们的阅读理解中得到不少启发。这门课的期末论文,我很有兴趣看,常常发现自己没有想到的东西。我觉得老师不要把经典之类强加给学生,要能打开一扇门,要他们自己去发现里面的意义。

是的,增补的工作一直有收获。我前年曾联系过沈从文先生的儿子沈虎雏先生,他在编全集的补遗,当时都已编到了900多页,他父亲不连贯的手稿、文字残片还有一麻袋,也在整理。羊城晚报:您至今还是不肯承认自己是沈从文研究专家吗?

张新颖:因为研究沈从文的书得到大家的注意,我当然也高兴。我不愿意承认自己是沈从文研究专家,这既不是谦虚,也不是骄傲,不是故作姿态,而是不愿意被定义,特别是不能画地为牢。人应该是一个敞开的状态,这也是我研究沈从文得到的很好的教育。

接下来我会出一本小书,就是最近,在译林出版社出《九个人》。这九个人是沈从文、黄永玉、贾植芳、路翎、穆旦、萧珊、巫宁坤、李霖灿、熊秉明。除了沈从文,其他几位大致可以看作一代人——出生在一九一年代至二年代前几年之间,到三、四年代已经成长或成熟起来。他们不同于开创新文化的一代,也不同于之后的一代或几代,其区别性的深刻特征在于,他们是新文化晨曦之际——这个短暂的历史时段非常重要——的儿女,带着这样的精神血脉和人格底色,去经历时代的动荡和变化,经历各自曲折跌宕的人生。这九个人的故事,自然交织进二十世纪中国的大故事;与此同时,却并未泯然其中。他们是那么一些难以抹平的个体,不只是属于大故事的动人篇章,更是独自成就的各个人的故事。读者也许能感觉到这本小书和我写沈从文的书之间的精神联系。