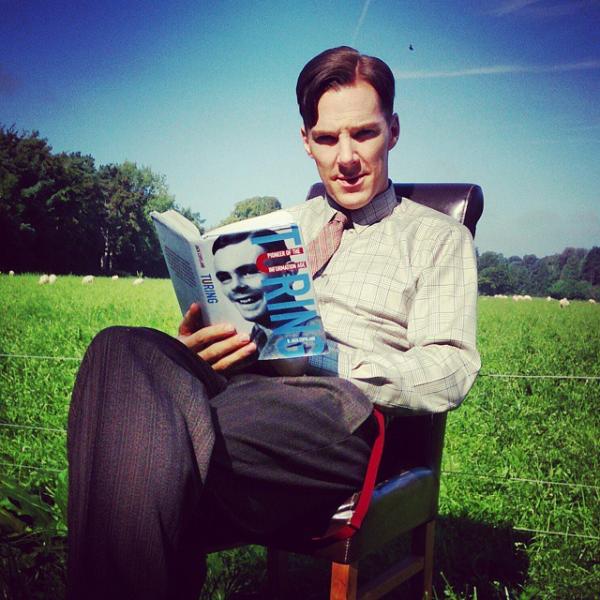

作为“卷福”Benedict Cumberbatch的脑残粉,笔者在电影《模仿游戏》网上片源早就出了的情况下,硬是忍着不看,总算是等到了它在国内院线公映的这一天。

第一时间冲进电影院,在大银幕上观赏“卷福”塑造的又一个天才,然而看完的感觉,却有些——如鲠在喉。

当然,电影还是挺好看的,卡司强大,画风精美,节奏流畅,情感细腻,既有英伦风格,又很“政治正确”,和同为韦恩斯坦全力打造的《国王的演讲》颇为相似。话说,这两部电影还真是“一脉相承”:《模仿游戏》片头图灵走进Bletchley Park的画面,就伴随着《国王的演讲》结尾处乔治六世宣战演讲的画外音。

有评论指出影片出现了一些史实错误。比如,当年英国二战期间的Enigma破译工作是整个Bletchley Park两百余人集体智慧和团队努力的成果,而影片则让图灵所在的“四人组”独臂擎天,甚至赋予他们生杀予夺的权力;在破译Enigma的初期工作中,居功至伟的是波兰密码学家Marian Rejewski,、Jerzy Różycki 和 Henryk Zygalski,而电影中,波兰人只是帮忙“走私”了密码机;至于丘吉尔独爱图灵、苏维埃双重间谍什么的,那基本上就是鬼扯。

但这些还是可以理解的。一部由人物传记改编的商业电影,你总要允许它为主角加点光环,为故事添些佐料。毕竟,这部电影的剧情主线,是Bletchley Park破译德军Enigma的过程;作为一部英美“主旋律”,它和《国王的演讲》一样,重在表现英国在反法西斯事业中做出的伟大贡献。

阿兰·图灵何许人也?一个先知。一个天才。提出“图灵机”和“图灵测试”。被誉为“计算机科学之父”和“人工智能之父”。当今世界计算机领域最负盛名和最崇高的奖项,即以他命名。

二战时在英国情报中心“政府编码与密码学院”服役,只是图灵一生光辉成就中的一件;影片以此为切口对图灵展开描述,并非不可,但将图灵这个人演绎得那么憋屈、那么无助、那么“高智低能”,就实在是有些过分了。

片中的图灵,口吃、木讷、举止笨拙、不懂最起码的人情世故。他年少时就有非要将青豆和胡萝卜分开的强迫症(什么鬼?),在团队工作时不能理解同事们叫他吃饭的意图,在质疑他的上级面前手忙脚乱,不知道什么是玩笑、什么是调情、连跟妹子求婚时都不会好好说线年公布于世的相关文件,在Bletchley Park工作的图灵,个人标签是“天才”与“毒舌”,并因为这两点赢得了一群“粉丝”。当时的图灵领导一个六十余人组成的专项小组,和团队成员相处友好,经常在午休时一起运动、娱乐。

要说“天才的怪癖”,图灵确实也是有的。比如他因为花粉过敏症而坚持戴着防毒面具上下班,又常常在睡衣外面套上运动服、用细绳一系就走进工作室。然而编导偏偏对这些有史实证据、又很适合影像表现的细节视而不见,而非要去生造出一些表现其“低能”的桥段。

有评论对此毒舌地表示:“一个人IQ高了EQ必然低成屎吗?就不能接受这个世界上有人IQ、EQ都很高么?……他们所描述的那些他们认为的低EQ行为,恰恰反映了他们自己的低IQ。”

那股潮流是从上世纪80年代兴起的。当时的好莱坞推出了一批旨在贬低现代文明和批判精英主义的片子。其中最为著名的作品大概是《雨人》,达斯丁·霍夫曼在片中扮演患有自闭症的哥哥,该角色集“天才”与“弱智”为一体,为此后的同类银幕形象打下基本框架。

上世纪90年代的《阿甘正传》,则是好莱坞“反智主义”的高峰。阿甘是个智障者,却独享巨大的成功与饱满的幸福。

而取材于美国数学家纳什生平经历的人物传记片《美丽心灵》,让人们看到了这样的一位数学奇才:他在学术上傲视群雄、不可一世,但在生活中却饱受着严重精神分裂症的困扰。与他的数学天才如影随形的,是他的臆想,他的疯癫,他事业的波折,他家人的痛苦。

到如今,好莱坞的叙事体系中,“天才”已陷入了某种定型化的刻板模式:他/她抑或心智不全,抑或人格分裂,抑或忧郁症,抑或强迫症,抑或自闭症,抑或艾斯伯格综合征……相关作品不断地巩固和加强着大众的某种陈见——天才和疯子之间只差一道线。

美剧《生活大爆炸》不就是如此么?片中四位男主角,均为理工科高材生,其中最聪明的Sheldon是典型的艾斯伯格综合征患者,Howard有恋母情结与“性狂”倾向,Raj不能和女人说话,相比之下最为“正常”的Leonard,也有着深深的、不知从何而来的自卑心理。

《模仿游戏》中的图灵无疑也符合这一刻板定型。真实生活中的图灵,其实属于尼采所赞美的“超人”那一类,不但智商超高,而且体力强健,从大脑到身体都无比健全。他在剑桥读书时是划船俱乐部的成员,成人后马拉松的最好成绩是2小时46分3秒,比1948年奥林匹克运动会金牌成绩仅仅慢了11分钟。

当然,电影中也有图灵跑步的场景。但那些画面无法提示观众,“看,这是个世界级的长跑运动员”,而只是将跑步表现为图灵对于巨大压力的宣泄和疏解。那些压力,一方面来自于破译工作中的挫败感,更多的则是来自他的同性恋身份。

影片中,图灵对于自己的同性恋身份是纠结而痛苦的。他是一个因为惧怕社会压力而“深柜”的同志,在“出柜”时紧张而无措,甚至为了继续隐藏这个秘密而没有揭发同事中的双重间谍。

但真实生活中的图灵,从来没有隐瞒过自己的性取向。他只要一有机会就向同事出柜,一看到漂亮男生就禁不住春心荡漾、求人引介。在他因同性恋身份暴露、接受警方调查时,不但详细列举了与涉事人三次“发生关系”的具体环节,还自告奋勇地写下了五页的陈述报告,那报告措辞优美、语句流畅,震撼了当时的警官:“他(图灵)是一个真正的异端……他真的相信他的行为无罪。”

当然,图灵因为同性恋身份受到极为不公的遭遇,这是一个不争的事实。然而,同样是遭受化学阉割这样的酷刑,电影中的图灵与历史上的图灵,依然有着天差地别。

电影中,在接受化学阉割之后,图灵整个人完全垮了。他面色苍白,双眼红肿,萎缩在肮脏的睡袍内,脑力退化到连报纸上的填字游戏也做不出来。

而现实中呢?图灵面对警方的指控,一方面对自己的同性恋行为供认不讳,一方面坚持找律师对自己进行“无罪辩护”;他以同为同性恋者的王尔德的名言鼓励自己:勇者挥出锋利的剑。

在选择、接受化学阉割之后,在学术方面,他的生物理论工作仍在继续,在广度和深度上不断开拓(对于大脑的兴趣驱使他在二战后将研究领域从密码学转向生物学);他甚至将自己在注射雌性激素后的身体反应详细地记录下来,形成一份珍贵的生物学报告。在因公开同性恋身份而身败名裂的处境中,他竟然还一直试图勾搭小男生,让友人发出“此人无药可救”的感慨。当他偶然发现一位女政客的儿子也是同性恋,就毫不犹豫地给那位素昧平生的官员写信,要求修改法律——自始至终,他都是一个勇敢的斗士,而绝非待宰的羔羊。

怯弱与勇敢,是电影中的图灵与真实的图灵的最大区别。影片中的图灵,经常处于一种慌乱之中:他保护机器时慌乱,求婚时慌乱,发现同事双重间谍的身份时更是慌乱。这绝非现实生活中那个尽管孤僻、但时刻笃定的图灵;要知道,当警察因“严重猥亵罪”上门传唤图灵时,进门看到的一幕,是图灵托着小提琴演奏爱尔兰小曲,身边还有一杯美酒相伴。

更要命的是,影片中的图灵,似乎对科学本身并没有深入骨髓的热爱。如果说《美丽心灵》好歹还展现了纳什在数学世界中的沉醉与忘我,那《模仿游戏》则让图灵把一生最深挚的爱赋予初恋Christopher:他对于密码学的兴趣因Christopher而起,他创造的破解Enigma的机器也以此为名(事实上,这个机器名叫Bombe)。

如此改编也白瞎了“卷福”。这位当今欧美男星中最适合扮演“天才”的演员,在片中无处表现碾压众人的脑力,无法展示天才者的孤绝与傲慢,而只能在一种“悲惨弱受”的格局中飙飙演技。

拍一个天才的低能和疯狂,其暗示是:“我们这些平凡的小人物,虽然没那么聪明,但至少很幸福呀!”

拍一个同性恋者在当时社会环境中的纠结和痛苦,潜台词则是:“你看,我们今天这个时代,是多么宽容,多么美好,多么进步!”